シャープさんのプラズマクラスター・サーキュレーターの新製品発表会に参加しました。

シャープさんは扇風機市場では老舗として知られるメーカーですが、サーキュレーター市場には初参入となります。扇風機は2001年から事業を休止して2011年に再参入。優しい風を作るネイチャーウィングと、空気の質を高めるプラズマクラスターの搭載で存在感を放っています。

サーキュレーターの製品名は「PK-18S01」。本体カラーはアッシュブラックとライトグレーの2色展開で、どちらも表面が指紋の目立たないファブリック調になったシックな仕上げ。4月18日発売で、価格はオープン。市場想定価格は税込24,000円前後となっています。この価格からも分かる通り高級路線を狙っています。

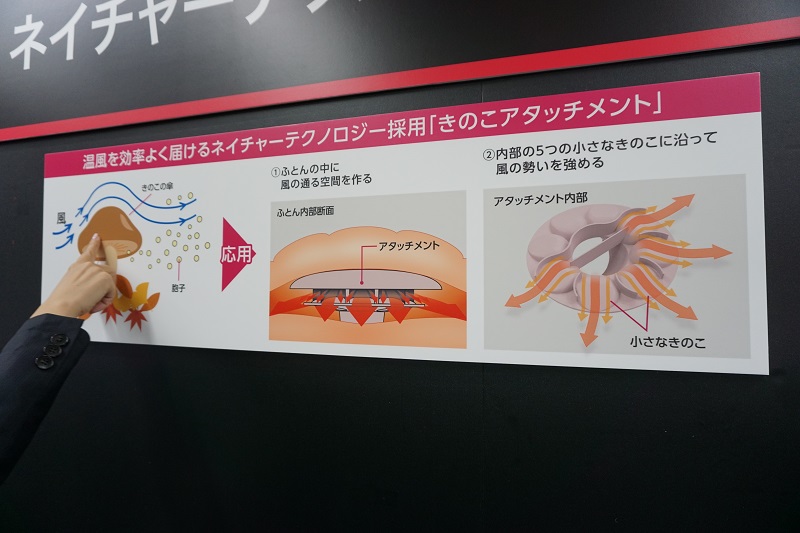

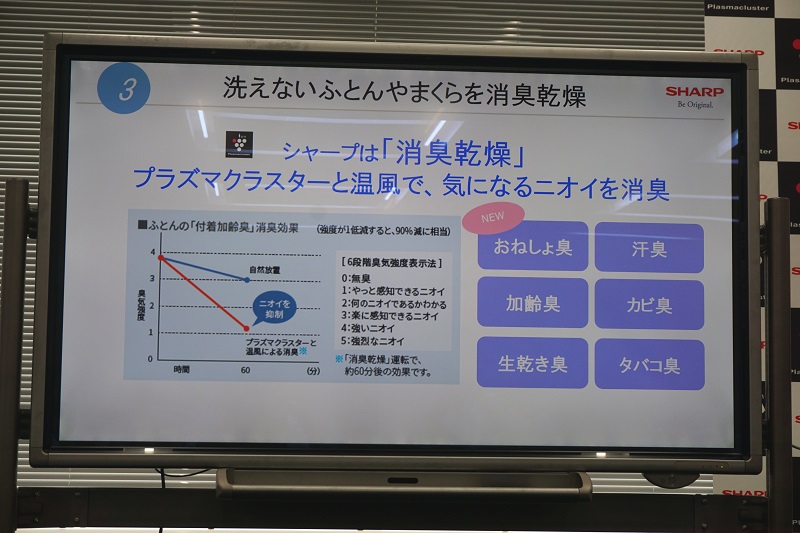

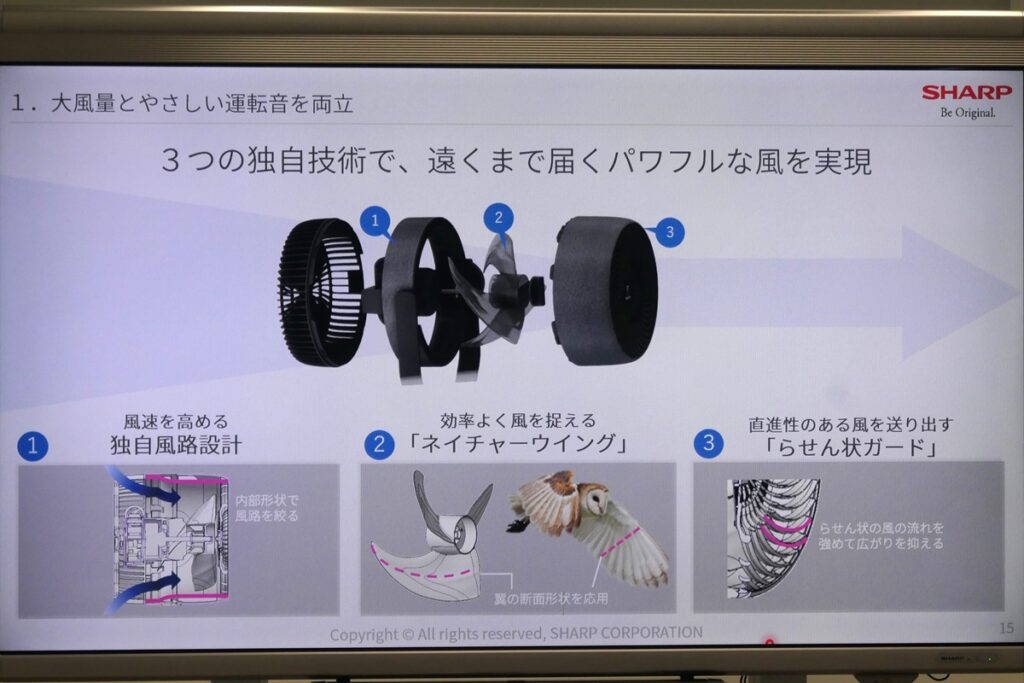

扇風機で特長とするネイチャーウィングと、プラズマクラスターの技術を、PK-18S01にも採用。フクロウの翼形状を参考にした18cmサイズの羽根は、風切音を抑えながら風を遠くまで届けられ、風に載せた高濃度なプラズマクラスターは、部屋干し衣類の生乾き臭を消臭します(イオン濃度50,000個/立法cmの「プラズマクラスターNEXT」)。

お手入れ性を良くしており、ガードや抗菌ファンは工具なしで取り外せ、水洗いが可能です。リモコン付きで、チャイルドロックなどの機能も搭載し、小さな子供のいる家庭でも安心して利用できます。

サーキュレーターは室内全体の空気を撹拌して空気の淀みをなくす道具なので、風が遠くまで届く直進性の高い波になっています。このため、風を身体で直接受けると柔らかさを感じられず、涼しさに比べて風圧が強すぎるように感じるかもしれません。人体に風を当てて身体の体感温度を下げる扇風機と同じ使い方をするべきではないので注意しましょう。

むしろ、扇風機の風は直接当たると苦手だけれど、当たらないと涼しくならないと感じているような人にうってつけなのです。

PK-18S01の風量は10段階。会場では風が遠くまで届く様子を実演しており、広い部屋でも問題なく室内の空気が撹拌できることが見て取れます。10メートルの位置の風車がちゃんと回転しています。運転音も高音が抑えられていて静かでした。

自動首振りは上下140度、左右120度に対応。ただ首振り範囲は無段階ではなく「この角度で固定したい」という場合も位置の微調整ができないため、台座を手でずらすこともありそうです。会場では「リモコンにこっち向いてボタンが欲しい」との声も聞かれました。私もこの意見に賛成です。

リモコンに備わっている「タイマー」ボタンを3秒以上長押しすると、プラズマクラスターイオンのOn/Offが切り替えられます(衣類乾燥モード中はOffになりません)。また、就寝時などに表示部やランプの明かりを消したいときは、本体かリモコンの上下首振りボタンを3秒以上長押しすることで、明暗を切り替えられます。

このあたりは機能を備えているのは嬉しいものの、ちょっと分かりづらいかなあ。それこそ取説にアクセスする二次元コードを本体に印字しておくくらいの工夫があると喜ばれたのではないかと感じます。

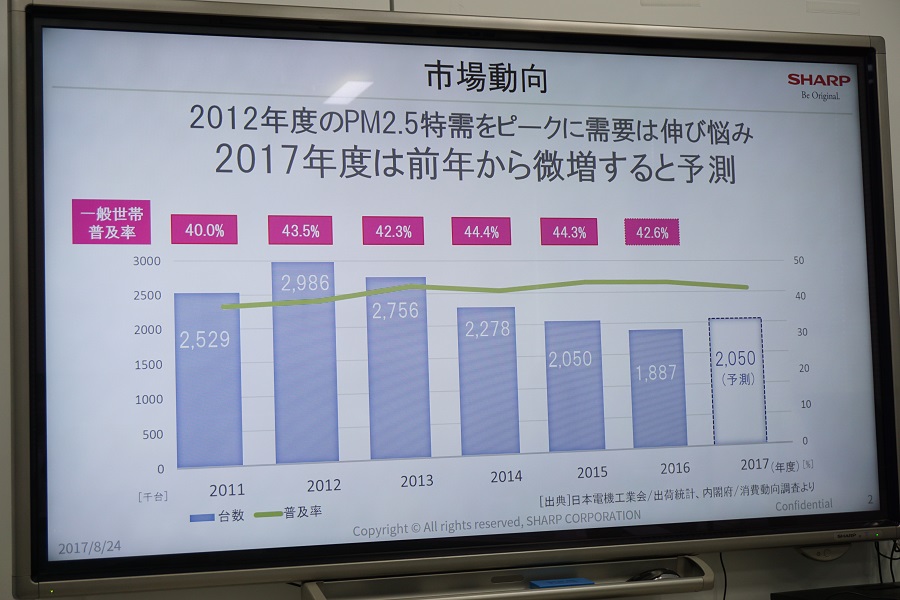

サーキュレーター市場は数ある家電製品ジャンルの中でも激戦区です。山善さんやアイリスオーヤマさん、小泉成器さん、ドウシシャさん等が頑張っており、安価なゾーンになるほど聞いたことのない中国メーカーなどもひしめくようになります。

サーキュレーターは基本的にセルフ商材で、販売員が売り場で接客することなく、来店客が店頭で見比べて商品を手に取ります。PK-18S01はその価値をきちんと訴求できるかどうかがポイントになるため、店頭でも通販でも、安価なサーキュレーターと何が異なるのか、価格相応のメリットをしっかり見せられるかどうかがヒットの境界になりそうです。

そういう点からも、こうした少々トリッキーな見せ方は、家電量販店やホームセンター等の店頭で目立って良いのではないかなと感じました。商品を探している人にも見つけやすくなりそうですね。